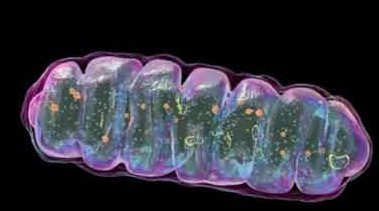

L’attenzione che da oltre dieci anni con Enzo Soresi dedichiamo ai mitocondri e di cui abbiamo parlato prima in Mitocondrio mon amour e di recente con Il segreto dei mitocondri, entrambi pubblicati da Utet, richiederebbe ancora molte pagine, dato che gli studi e le scoperte su questi organelli intracellulari sono continui e sempre più importanti per la nostra salute. Nel Segreto dei mitocondri parliamo estesamente del rapporto tra mitocondri e cervello e del loro ruolo nelle malattie neurodegenerative.

Ebbene, è di qualche giorno fa la notizia che ricercatori francesi e canadesi hanno dimostrato per la prima volta un nesso causale diretto tra malfunzionamento dei mitocondri e sintomi cognitivi nelle malattie neurodegenerative come l’Alzheimer.

In un capitolo del Segreto dei mitocondri accenniamo inoltre alla possibilità che i mitocondri fungano da “ponte epigenetico” tra il nostro ambiente interno e quello esterno. Del resto, secondo la teoria endosimbiotica, quella più accreditata, i mitocondri sarebbero il risultato dell’ingresso di un protobatterio aerobio in una cellula ospite, poco meno di due miliardi di anni fa. Da questa simbiosi di reciproco vantaggio – protezione dei mitocondri provenienti dal mondo esterno sempre più ricco di ossigeno, insediatisi nella cellula in cambio di energia – nasce l’idea dei mitocondri come “ponte” tra il mondo esterno e interno al nostro corpo.

Ciò in funzione del fatto che attraverso le migliaia di pagine di studi e di ricerche che con Soresi ci siamo lette e studiate in tutti questi anni ci siamo fatti l’idea che ogni cosa che facciamo o solo pensiamo, ogni cosa di cui ci alimentiamo, possa influire positivamente o negativamente sulla salute dei nostri mitocondri e dunque sull’interno nostro organismo, dato che i mitocondri sono ovunque nel nostro corpo, specie negli organi vitali come cuore e cervello.

Ebbene, anche qui una conferma recente: “Le Scienze” dello scorso luglio pubblica un articolo dal titolo “La vita sociale dei mitocondri” a firma di Martin Picard, professore associato di medicina comportamentale presso i dipartimenti di psichiatria e neurologia della Columbia University. Picard inoltre dirige il Mitochondrial Psycho-Biology Group dell’università e detiene una cattedra di energia e salute presso il Robert N. Butler Columbia Aging Center.

In questo articolo Picard conferma praticamente tutto ciò che abbiamo scritto nel nostro libro, ad esempio: “Più che essere simili a caricabatterie, i mitocondri sono un po’ come la scheda madre della cellula”. E ancora: “Lo stress di parlare in pubblico cinque minuti innalza i livelli di DNA mitocondriale nel sangue”.

E a chiusura dl suo articolo si legge: “La chiave della vita e della salute potrebbe stare nella facilità con cui l’energia scorre nei nostri mitocondri con ogni respiro che facciamo. Perciò, la prossima volta che decidete di non mangiare un dolcetto che vi tenta, di uscire a fare una passeggiata, di andare in palestra o di passare del tempo con qualcuno a cui volete bene, sappiate che state facendo qualcosa per i vostri mitocondri. E permettere all’energia di continuare a scorrere attraverso la collettività mitocondriale è forse la chiave per mantenersi in buona salute e avere una vita ricca di significato”.

“I mitocondri non sono solo centrali elettriche, ma sono diventati un centro nevralgico del metabolismo cellulare“, si legge nel recente libro Perché moriamo. La nuova scienza dell’invecchiamento e la ricerca dell’immortalità (Adelphi, 2025) del premio Nobel per la chimica 2009 Venki Ramakrishnan, che nel suddetto volume dedica un intero capitolo al tema della ricerca sui mitocondri in relazione all’invecchiamento e alle malattie.

Queste importanti conferme a quanto abbiamo scritto nei due libri che abbiamo dedicato al tema, e soprattutto ne Il segreto dei mitocondri, ci motivano a proseguire sulla strada delle scoperte vitali legate ai mitocondri, una chiave per aprire molte porte del perché e del come ci ammaliamo e come possiamo mantenerci in salute nel corso della vita prendendoci cura di questi straordinari organelli energetici. Oggi sappiamo anche come, e i nostri libri sui mitocondri hanno proprio l’intento di spiegare in che modo, di fornirci gli strumenti pratici per la nostra di ogni giorno.

Pagano Zottola AC, Martín-Jiménez R, Lavanco G, Hamel-Côté G, Ramon-Duaso C, Rodrigues RS, Mariani Y, Khan M, Drago F, Jean S, Río IB, Jimenez-Blasco D, Egaña-Huguet J, Eraso-Pichot A, Beriain S, Cannich A, Vidal-Palencia L, Infantino R, Julio-Kalajzić F, Gisquet D, Goncalves A, Al-Younis I, Baussan Y, Duvezin-Caubet S, Devin A, Soria-Gomez E, Puente N, Bolaños JP, Grandes P, Pouvreau S, Busquets-Garcia A, Marsicano G, Bellocchio L, Hebert-Chatelain E. Potentiation of mitochondrial function by mitoDREADD-Gs reverses pharmacological and neurodegenerative cognitive impairment in mice. Nat Neurosci. 2025 Aug 11. doi: 10.1038/s41593-025-02032-y.

Filed under: Il segreto dei mitocondri, Mitocondri, Mitocondrio mon amour | Tagged: Il segreto dei mitocondri, Mitocondri, Mitocondri e salute | 2 Comments »